Cos’è il linguaggio inclusivo? Se ne parla tanto, ma le opinioni sono spesso confuse e fuorvianti.

Partiamo dalla base: “Non esistono parole sbagliate. Esiste un uso sbagliato delle parole.“

Questo è il motto del progetto Parlare Civile, creato qualche anno fa da Redattore Sociale e dall’associazione Parsec: lo uso sempre per introdurre i miei interventi sul tema del linguaggio inclusivo.

Trovo che sia un messaggio molto potente perché mette in luce un aspetto fondamentale del nostro comunicare: le parole, di per sé, non sono sbagliate. Ma il modo in cui le mettiamo insieme e poi le usiamo per esprimere i nostri pensieri, può trasformarsi in un’arma di offesa e di mancanza di rispetto.

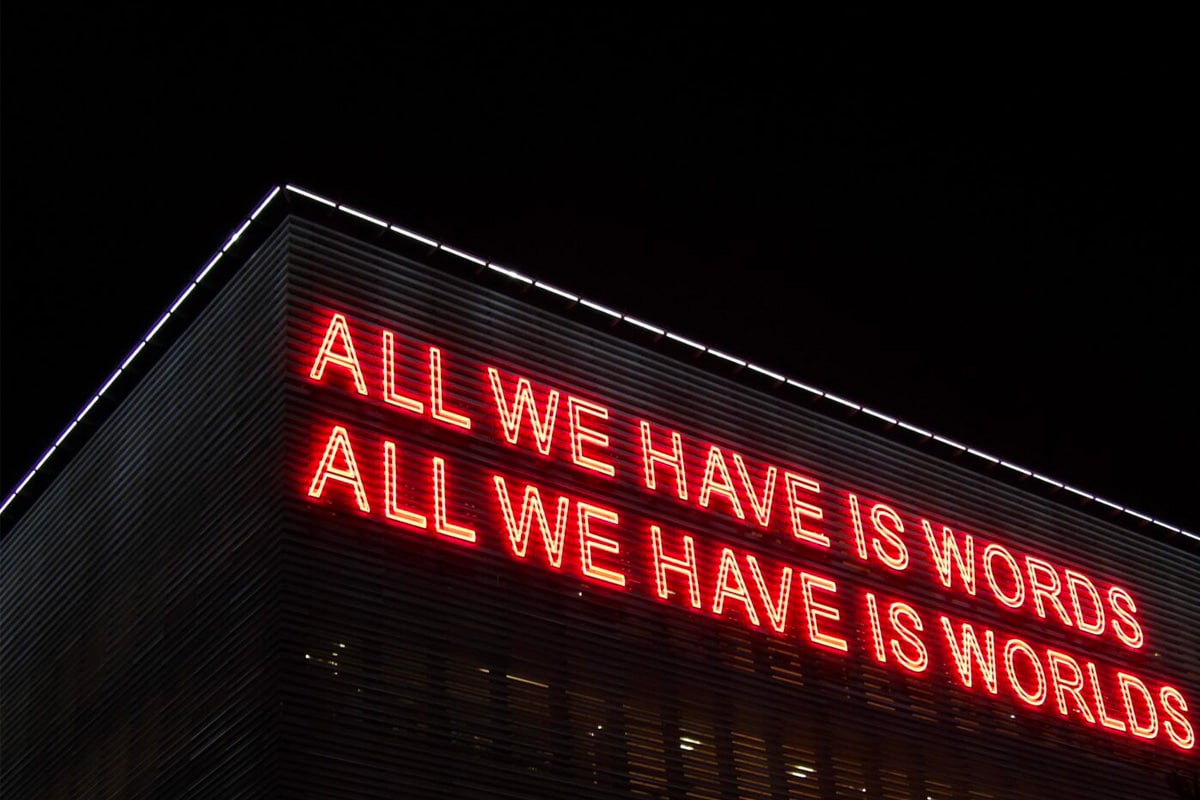

Le parole che scegliamo di usare danno forma al pensiero e al mondo intorno a noi.

Ciò che non nominiamo non esiste.

Ciò che nominiamo male, rimane incastrato tra le grate del pregiudizio.

E questo non ha a che fare solo con le parole che scegliamo per parlare di identità di genere.

Il linguaggio inclusivo è molto di più, e in questo articolo vedremo perché.

Cos’è il linguaggio inclusivo?

Soprattutto negli ultimi tempi, vi sarà capitato di leggere articoli o dibattiti sui social a proposito dell’introduzione del linguaggio inclusivo anche in italiano.

Le discussioni sull’uso di un simbolo vocalico neutro come lo schwa per rendere l’italiano più inclusivo, per esempio, hanno infuocato i social la scorsa estate.

Ma perché, quando parliamo di linguaggio inclusivo, si salta subito alle tematiche di genere?

Sappiamo che la nostra lingua presenta diversi ostacoli grammaticali che la rendono particolarmente rigida di fronte a un uso neutro, non declinato per genere. Ma l’inclusività abbraccia per definizione diverse sfere del nostro vivere sociale, e la considerazione delle differenze di genere non è l’unica che valga la pena considerare.

Il dizionario Oxford Languages definisce l’inclusività come la tendenza a estendere a quanti più soggetti possibili il godimento di un diritto o la partecipazione a un sistema o a un’attività.

Di conseguenza, un linguaggio inclusivo aiuta a raggiungere questo obiettivo: partecipare all’inclusione di più persone possibili nei diritti, sistemi o attività sociali.

In che modo un linguaggio riesce a ottenere tanto potere?

Lo spettro del linguaggio

Le parole hanno un incredibile forza: possono distruggere, opprimere, guarire, liberare e generare molte altre emozioni.

Il linguaggio che usiamo, quindi, si muove dentro uno spettro emotivo che va dall’odio attivo all’amore profondo. Come persone attente alle parole e al loro magnifico potere, dovremmo curarci di usarle sempre nel modo più vitale e compassionevole possibile.

Nel 2016, Alex Kapitan, copy editor radicale, ha scritto un articolo sullo spettro del linguaggio, analizzandone le sfaccettature e il modo in cui si colloca nel nostro vissuto.

Riporto qui la sua classificazione perché credo descriva molto bene le sfumature che le parole possono assumere e il grado di inclusività che sottendono.

Il linguaggio violento

Partiamo dall’estremo più negativo che, sono sicura, non è difficile identificare.

Il linguaggio violento è quello che comunica odio, disgusto, intolleranza.

Gli esempi di linguaggio violento popolano le discussioni social, le sezioni dei commenti dei quotidiani online o certi dibattiti televisivi.

Il linguaggio cifrato

Il linguaggio cifrato comunica, anche lui, pregiudizio ma in modo più velato. Chi lo usa può farlo inconsciamente o consciamente e, in questo secondo caso, come sostituto del linguaggio violento.

Rientrano nel linguaggio cifrato quelle espressioni che comunicano disprezzo, intolleranza e giudizio, sostenendo uno status quo oppressivo.

Tra gli usi più comuni di linguaggio cifrato, mi viene in mente l’osservazione che spesso molte donne si sentono rivolgere:

Non vorrai mica andare in giro vestita così.

In questa frase non ci sono parole d’odio o di disgusto, ma tutto il giudizio su come una donna dovrebbe vestire passa per la negazione iniziale e per quel pungente così finale.

Il linguaggio indiscusso

Usiamo il linguaggio indiscusso tutti i giorni, spesso senza pensarci due volte e senza che costituisca un problema. Può trattarsi infatti di un linguaggio benigno, accettabile, che però a volte nasconde sottili spunti che impregnati di privilegio, valori tradizionali o vecchie norme sociali che vogliono definire cosa sia normale e cosa no.

Esattamente come le calze color carne.

Per decenni, e spesso ancora adesso, l’industria calzaturiera ha usato l’immaginario color carne per definire un prodotto di color beige, chiaro.

E che dire, però, della carne di persone con la pelle più scura? Di che colore sono le loro calze?

Il linguaggio minimizzatore

Il linguaggio minimizzatore creare molta confusione perché parte dalle più buone intenzioni.

A livello superficiale, sembra far uso di parole positive e solidali con la diversità umana; eppure, spesso, chi lo usa non ha fatto il lavoro necessario per mettere in discussione e smantellare i valori, gli standard e le norme che sostengono l’oppressione di determinati gruppi di persone.

È il caso di chi afferma con orgoglio “Io non vedo colori né razze“, negando così i problemi che vivono ogni giorno le persone razzializzate.

O l’adagio All lives matter che abbiamo sentito, soprattutto durante negli ultimi due anni, urlato in contrapposizione al movimento Black Lives Matter.

Questo tipo di linguaggio è particolarmente subdolo perché dimostra che cambiare le parole non è l’unico mezzo che abbiamo per smantellare l’oppressione delle persone discriminate. Dietro le parole deve anche esserci un lavoro di consapevolezza, pena lo svuotamento di significato della nostra comunicazione.

Il linguaggio liberatorio

Il linguaggio liberatorio non si ferma alle parole, ma si porta dietro anche i valori e le intenzioni che sottendono.

Afferma attivamente la piena diversità dell’esperienza umana, ma lavora anche per comunicare empatia, compassione e nonviolenza.

È il linguaggio inclusivo nella sua massima espressione perché cerca di descrivere e creare la migliore realtà che possiamo immaginare, un mondo libero dalla violenza in tutte le sue forme; un mondo in cui tutta la vita, tutte le identità e le esperienze sono intese come preziose.

Il linguaggio inclusivo: la definizione.

Ora che abbiamo chiaro lo spettro del linguaggio, possiamo arrivare più facilmente a una definizione di linguaggio inclusivo.

Il linguaggio inclusivo è libero da parole, frasi o toni che riflettono opinioni pregiudizievoli, stereotipate o discriminatorie verso determinati gruppi di persone.

Questo significa che le parole di un testo inclusivo:

- Non rafforzano stereotipi di genere

- Non sono razziste

- Non discriminano le persone in base all’età (quello che in inglese si definisce come ageism)

- Non sono abiliste (cioè non discriminano le persone con disabilità)

Vediamo questi punti più nel dettaglio. Sarà un modo per introdurre anche un po’ della terminologia inclusa nella sfera semantica dell’inclusione.

Un linguaggio senza stereotipi di genere.

In italiano, in modo simile ad altre lingue romanze come il francese, lo spagnolo o il catalano, il genere è marcato in modo binario — maschile o femminile — nei nomi, negli aggettivi, nei pronomi.

Nella nostra lingua, a ogni nome viene assegnato un genere grammaticale e questo può essere solo maschile o femminile.

Il genere grammaticale è una pura convenzione linguistica adottata da molte altre lingue (e infatti è piuttosto divertente osservare come molte parole in italiano abbiano un genere opposto in altre lingue; quando ho imparato lo spagnolo sono dovuta scendere a patti con queste differenze!).

Pensate ai nomi che si riferiscono a oggetti inanimati o a concetti astratti: abbiamo deciso, per pura convenzione, che un tavolo è maschile e una finestra femminile, un ricordo è maschile e una magia è femminile.

Quando però si parla di esseri animati, persone e animali, il discorso cambia: in questi casi, di solito, anche se non sempre, il genere grammaticale corrisponde al cosiddetto genere naturale (o genere logico).

Qual è il problema, allora?

Quando parliamo di una persona il cui genere ci è sconosciuto o di moltitudini miste, in cui sono presenti persone di diversi generi, la grammatica italiana ci chiede di usare il maschile sovraesteso.

Il maschile sovraesteso implica, per esempio, che quando l’insegnante entra in classe saluta con un “Buongiorno ragazzi”, senza fare una distinzione di genere, come se quel maschile fosse neutro.

Alma Sabatini, già nel 1987, definiva questa consuetudine come “androcentrismo della lingua”:

«L’impostazione “androcentrica” della lingua —e, aggiungerei subito, di una grande quantità di “stilemi” della lingua— riflettendo una situazione sociale storicamente situabile, induce fatalmente giudizi che sminuiscono, ridimensionano, colorano in un certo modo, e, in definitiva, penalizzano, le posizioni che la donna è venuta oggi a occupare.»

Io sono d’accordo con lei. Pur senza rendercene conto, una lingua androcentrica può in qualche modo influenzare il modo in cui vediamo il mondo e accentuare stereotipi di genere che mettono in secondo piano donne e persone non binarie, penalizzandole.

Ecco perché l’italiano neutro non esiste: al momento, infatti, non abbiamo a disposizione degli stratagemmi grammaticali universalmente accettati che ci permettono di evitare la demarcazione del genere.

Per usare un linguaggio senza stereotipi di genere, quindi, possiamo prima di tutto provare ad aggirare il maschile sovraesteso e includere nel nostro modo di parlare tutte le identità di genere, siano esse maschili, femminili o non binarie.

Come si fa?

Spesso la perifrasi è più che sufficiente: basta scegliere parole che non hanno bisogno di essere declinate al femminile o al maschile (se leggi gli articoli del mio blog e i testi di questo sito ti renderai conto di quanto sia possibile farlo senza grossi problemi).

Se invece vuoi sperimentare soluzioni più pop, qui trovi tutto quello che c’è da sapere sullo schwa (inclusi pro e contro del suo utilizzo).

Il tema del linguaggio sessista è naturalmente molto più ampio, include altri aspetti del modo in cui parliamo di persone e genere. Conto di scrivere a breve altri approfondimenti sul tema!

Un linguaggio antirazzista.

Il linguaggio antirazzista è, per definizione, quello che contrasta le dottrine e le pratiche del razzismo.

Detto così, sembra semplice.

In realtà, per adottare un linguaggio antirazzista dobbiamo prima di tutto lavorare sul pensiero e sulla decostruzione dei nostri bias inconsci, riconoscendo il fatto che il razzismo è un problema prima di tutto sistemico, che permea il nostro vivere sociale e quindi, spesso, anche il nostro modo di parlare.

Cosa significa? Oiza Queens Day Obasuyi lo spiega molto bene nel suo libro Corpi estranei (Ed. People).

Ne trascrivo alcuni passaggi significativi:

«Sviluppare un pensiero antirazzista significa mettere in dubbio le proprie convinzioni e accettare il fatto che, anche se hai letto qualcosa su Malcolm X o Martin Luther King o Nelson Mandela, puoi comunque vivere in un contesto che influenza una narrazione tossica e stereotipata sulle persone afro-discendenti o di altre etnie.

[…] “Bisogna combattere il vero razzismo” dice spesso la maggioranza, ma c’è da chiedersi che strumenti abbia per analizzarlo se non riesce a coglierne le sfumature. A quel punto, la maggioranza si sente legittimata a non ammettere i propri sbagli, a dire di non essere come quello che picchia il ragazzo nero – perché è solo quello l’unico e vero razzismo – a snocciolare una lunga lista di amici, compagni o parenti neri, a raccontare di viaggi in Africa per dimostrare il proprio antirazzismo, senza rendersi conto che il meccanismo che silenzia i soggetti coinvolti rafforza il razzismo sistemico.

Si potrebbe pensare: “E allora ogni comportamento è razzismo”. Ovviamente no, ma quello che per la maggioranza non è razzismo può esserlo per una minoranza. Rivolgersi a una persona nera con un “come parli bene l’italiano” di certo non è paragonabile a un’aggressione a sfondo razziale, può essere considerata una micro-aggressione dettata dal fatto che una persona nera italiana che parla italiano viene ancora percepita come inusuale. Rendersi conto di essere stati assuefatti per anni da una cultura che ha disumanizzato completamente le persone nere e che non le vede come parte integrante di questo Paese è il primo passo per decostruire le micro-aggressioni che fanno parte di un razzismo invisibile.»

Sul tema, consiglio anche la lettura di:

- Perché non parlo più di razzismo con le persone bianche, di Reni Eddo Lodge, Edizioni E/O (la traduzione italiana uscirà a maggio 2021)

- E poi basta. Manifesto di una donna nera italiana, di Espérance Hakuzwimana Ripanti, Edizioni People.

Un linguaggio senza discriminazioni generazionali (o non ageista).

Secondo l’OMS, il termine inglese ageism si riferisce agli stereotipi (come pensiamo), al pregiudizio (come ci sentiamo) e alla discriminazione (come ci comportiamo) verso gli altri o se stessi in base all’età.

Si tratta di un termine coniato intorno al 1969 dal medico statunitense Robert Neil Butler. In italiano lo potremmo tradurre come discriminazione generazionale, ma si sta affermando anche l’inglesismo ageismo.

Di solito si parla di ageismo soprattutto in riferimento alle persone anziane che, in molti contesti, vengono marginalizzate o stereotipate; in realtà, la discriminazione generazionale può manifestarsi anche verso le persone più giovani.

Pensate per esempio a quanto sia difficile trovare un nuovo lavoro nel mercato italiano con il passare dell’età o a tutti quei comportamenti paternalistici e modi di dire che generano stereotipi su ciò che una persona di una determinata età può essere, fare, diventare.

Il linguaggio ageista assume davvero tantissime sfumature e il nostro modo di parlare ne è così che può essere complicato riconoscerlo.

A me vengono in mente tutte le volte in cui sono stata presentata paternalisticamente come “la giovane collega” al momento di parlare a una tavola rotonda popolata da colleghi e colleghe più grandi di me; o quei “sei solo una ragazzina, cosa vuoi capire?” gettati in modo sprezzante da persone adulte che, semplicemente, si appigliavano all’età per non ascoltare il mio punto di vista.

Alexa Pantanella ne parla molto bene, presentando altri esempi, in questo bell’articolo.

Sono ageiste anche tutte quelle pratiche che creano barriere linguistiche che, automaticamente, escludono le persone di una certa categoria demografica.

Ecco perché, quando scrivo i testi o i micro-testi per i siti web dei miei clienti, cerco di evitare un linguaggio gergale, preferendo parole chiare, più semplici e potenzialmente meno esclusive.

Un linguaggio non abilista.

La quarta macro-area in cui si muove il linguaggio inclusivo è quella della disabilità: in questo contesto, il linguaggio inclusivo serve a evitare l’abilismo nella comunicazione.

Il termine abilismo racchiude tutti i pregiudizi e le espressioni discriminatorie nei confronti delle persone con disabilità. L’origine del termine è l’inglese ableism: il dizionario Merriam-Webster ne registra la prima apparizione nel 1981.

Come sintetizza bene Sofia Righetti in questo articolo sul Corriere:

«L’abilismo descrive le persone definendole unicamente per la loro disabilità, ne attribuisce a priori certe caratteristiche, imprigionandole in stereotipi in cui risultano diverse e irrevocabilmente inferiori.»

Identificare l’abilismo non è difficile, quando ci si fa attenzione: lo troviamo nelle barriere architettoniche che impediscono l’accesso ancora a molti luoghi; nei prodotti e nei contenuti digitali creati senza tener conto delle buone pratiche di accessibilità web; nel linguaggio di tutti i giorni che ancora usa la disabilità come offesa o che si serve di termini negativi per parlare delle persone disabili (costretta in carrozzina, invalido, diversamente abile, etc.).

Le espressioni abiliste nella nostra lingua hanno una storia così lunga che può essere difficile scardinarle tutte in una volta. Per fortuna, negli ultimi decenni la sensibilità collettiva è migliorata sotto questo aspetto e sentire espressioni che usano la disabilità come offesa è meno comune che in passato.

Continua però a far furore quello che Stella Young, giornalista e attivista disabile, definì pornografia ispirazionale (inspiration porn), cioè l’abitudine di usare le persone disabili come esempi di eccezionalità e forza, come fossero oggetti di ispirazione per le “persone normali”.

Fabrizio Acanfora, scrittore e attivista, li definisce così:

«Discorsi che alla fine significano solo: “Se ce l’ha fatta lui che è autistico/su una sedia a rotelle/Down (sceglietene una a caso), allora non hai scuse per non farcela tu, che sei fortunato, sei normale.”»

Come credo sia emerso anche dall’analisi delle altre macro-aree del linguaggio inclusivo, il modo più efficace per evitare il linguaggio abilista, secondo me è l’ascolto.

Solo leggendo, informandoci, e cercando di capire i bias in cui scivoliamo a volte senza accorgercene, possiamo parlare e scrivere di disabilità in modo più rispettoso.

Tre buoni modi per iniziare a farlo:

- Spulciare il glossario sulla disabilità che trovate nel sito Parlare Civile;

- Leggere il blog di Fabrizio Acanfora.

- Seguire il blog e la divulgazione su Instagram di Elena e Maria Chiara Paolini.

Perché usare un linguaggio inclusivo?

Ora, dopo questa definizione e gli esempi che abbiamo visto sullo spettro del linguaggio, magari vi state chiedendo ma chi me lo fa fare?

Scrivere e parlare in maniera inclusiva è un grosso sforzo, perché prima di tutto implica scalzare le nostre stesse convinzioni e i bias inconsci che abbiamo assorbito crescendo.

Metto le mani avanti su questa obiezione perché la capisco bene. Io per prima, soprattutto all’inizio, ho combattutto spesso con questo pensiero.

Cambiare modo di scrivere e di parlare è un grande sforzo: ne vale la pena?

Beh, se state continuando a leggere questo articolo evidentemente sì, ne vale la pena. Però cercherò di darvi anche altre motivazioni. Continuiamo.

Contro l’annullamento simbolico

Nel 1976 il professore di comunicazione George Gerbner conia l’espressione annientamento simbolico, per descrivere l’assenza di rappresentazione, la o sottorappresentazione, di alcuni gruppi di persone nei media. Facile immaginarlo, parlava di discriminazioni basate sulla loro razza, il sesso e orientamento sessuale o lo status socio-economico.

Le parole che scegliamo di usare hanno il potere di far crollare l’annientamento simbolico e restituire identità e dignità a qualsiasi persona. In più, il nostro modo di comunicare nella vita di tutti i giorni crea consuetudini e può finire per dare forma o giustificare ciò che, fino a poco tempo fa, pareva ingiustificabile.

1. Trasformazione sociale

La prima ragione per adottare il linguaggio inclusivo è dunque l’impatto di trasformazione sociale a cui possiamo dare il via.

2. Fiducia

La seconda ragione è il pubblico e il modo in cui scrivere e parlare inclusivamente ci avvicina alle persone: un linguaggio inclusivo fa sentire chiunque accolto e rispettato, porta le persone a fidarsi di noi.

Si tratta di una fiducia ben riposta?

Se scriviamo inclusivamente mantenendo a mente il potere del linguaggio liberatorio che abbiamo visto prima, certo che sì, è una fiducia ben riposta.

3. Empatia

Scrivere in maniera inclusiva tiene conto delle emozioni e delle scelte di chi ci legge o parla con noi. Diventa un grande esercizio di empatia che non può che renderci persone più compassionevoli.

Vi sembra poco?

Per concludere

Quando siamo alle prese con la stesura di un testo e vogliamo assicurarci che sia inclusivo, è sempre bene farci tre domande prima di premere pubblica o consegnare il lavoro al committente:

- Cosa intendo davvero con queste parole? Il mio discorso contiene per caso pregiudizi malcelati, per esempio nascosti dietro un linguaggio minimizzatore?

- Su quali persone mi sto concentrando?

- Sto tenendo fuori persone che potrebbero sentirsi rappresentate dall’argomento del mio discorso, ma che si sentono tenute a distanza dalla parole che ho scelto per veicolarlo?

Scrivere e parlare in maniera inclusiva è una scelta.

Ma si tratta di una scelta fondata su valori comunicativi (linguaggio liberatorio) e sociali (trasformazione sociale, fiducia, empatia).

Come abbiamo visto, il linguaggio inclusivo non si limita alle questione di genere; è invece uno strumento molto più ampio che ha l’obiettivo di includere quante più persone possibili nel discorso, senza discriminazioni abiliste, razziali o generazionali.

Esiste un manuale di linguaggio inclusivo?

Come potrai immaginare, riassumere tutti questi temi in un unico testo non è facile.

Le sfaccettature sono davvero tante e le risorse da consultare innumerevoli.

Eppure ci abbiamo provato: con Valentina Di Michele e Andrea Fiacchi ho scritto “Scrivi e lascia vivere. Manuale pratico di scrittura inclusiva e accessibile“. Lo ha pubblicato Flakowski a giugno 2022.

È un manuale che ti aiuta a stanare i pregiudizi inconsapevoli e gli stereotipi e a cambiarli. Ti dà una bussola per trovare le parole precise, che evitano la generalizzazione delle frasi fatte, rispettano la natura e le scelte delle persone. Parole che creano una società più democratica e partecipativa.

Ti serve qualche consiglio su come scrivere i tuoi testi con linguaggio inclusivo? Contattami e parliamone.

Buongiorno, ringrazio di cuore per aver aperto una finestra nuova, per me, sul linguaggio! Adoro leggere e scrivere… Da oggi lo farò con maggior consapevolezza e rispetto. Grazie! Claudia

Cara Alice, che gran fatica deve essere seguire questo intrico di regole. Dopo aver letto le rue osservazioni, ti confesso che mi è venuta voglia di non parlare di non scrivere più, per timore di offendere qualcuno. Mi pare che l’intento di base sia lodevole , ma il metterlo in pratica sia quasi estenuante. Inoltre, permettimi, vedo anche parecchi eccessi determinati dalla base di indubbia ideologia politica di cui tutto l’argomento è intriso. Sono certo che i diretti interessati percepiscano meno discriminazione di quella che tu e chi la pensa come te vedete ovunque.

Tanti auguri di buon anno.

Buongiorno,

molte grazie del bell’articolo.

Dissento dalla frase “il linguaggio inclusivo non si limita alle questione di genere” e ancor più dal fatto che essa sia ripetuta più volte nel corso dell’articolo, perché potrebbe involontariamente suggerire che la questione di genere, o più precisamente, il parlare e lo scrivere anche al femminile, sia questione dappoco. Non è così.

Sono anche perplessa di fronte alla nozione che “diversamente abile” sia negativo, perché a suo tempo avevo imparato che “diversamente abile” fosse stato adottato come più rispettoso di “disabile”.

Dissento anche dalla qualificazione “In italiano, in modo simile ad altre lingue romanze come il francese, lo spagnolo o il catalano” perché la questione si presenta tale e quale in tedesco e in tutte le lingue germaniche dove si coniuga per genere. La suddetta frase di fatto riproduce implicitamente uno stereotipo anti-latino.

L’italiano è forse la lingua neo-latina più ricca di femminili, diversamente dal francese, i cui femminili, per lo più di origine italiana, furono in gran parte espunti a forza dalle riforme grammaticali del XVII secolo, prima rimaste sulla carta e poi diffuse con l’istruzione di massa obbligatoria nel XIX secolo. La maschilizzazione delle lingue neo-latine è infatti per lo più un fenomeno del XIX e XX secolo. Raccomando la lettura del libro Di Eliane Viennot “Non, le msculin ne l’emporte pas sur le féminin” per una ricostruzione storica della maschilizzazione forzata ab alto della lingua francese a partire dal XVII secolo:

https://www.editions-ixe.fr/catalogue/non-le-masculin-ne-lemporte-pas-sur-le-feminin-ned/

L’italiano non ha subito un processo di maschilizzazione dell’uso e della grammatica altrettanto sistematico, ma nel corso del XIX e XX secolo anche per l’italiano l’istruzione universale è stata un’occasione per imporre un uso maschilista della lingua e una versione maschilista della grammatica.

Cordiali saluti,

Prof.ssa Maria Paola Bonacina