In uno dei gruppi Slack che frequento, una persona ha da poco condiviso il progetto Correct the Internet. Correct the Internet nasce dalla consapevolezza di un grosso bias nel modo in cui parliamo di sport e record sportivi.

Molte delle persone che hanno collezionato più successi nel mondo dello sport sono donne. Eppure i motori di ricerca che usiamo tutti i giorni hanno imparato dai nostri bias un’altra storia e spesso i loro risultati danno priorità agli atleti uomini. Anche quando i fatti ci dicono che le prime a salire sul podio sono state delle atlete.

Come si fa a correggere Internet?

Possiamo imparare a usare in maniera più consapevole la funzione feedback dei motori di ricerca: noi, persone alla tastiera, abbiamo il potere di segnalare le incongruenze che troviamo nei risultati.

Per esempio: qualche mese fa, nel numero 32 di Ojalá, avevo citato un grande bias dietro la notizia della vittoria di Carlos Alcaraz agli US Open: «è il più giovane numero 1 della storia del tennis mondiale», aveva detto la stampa.

Ma non era vero: la più giovane numero 1 è stata Martina Hingis nel 1997.

Le persone che curano Correct the Internet hanno raccolto centinaia di risultati errati che compaiono in primo piano sui motori di ricerca (i cosiddetti snippet di Google) e hanno creato uno strumento per chiederne la correzione in pochi clic.

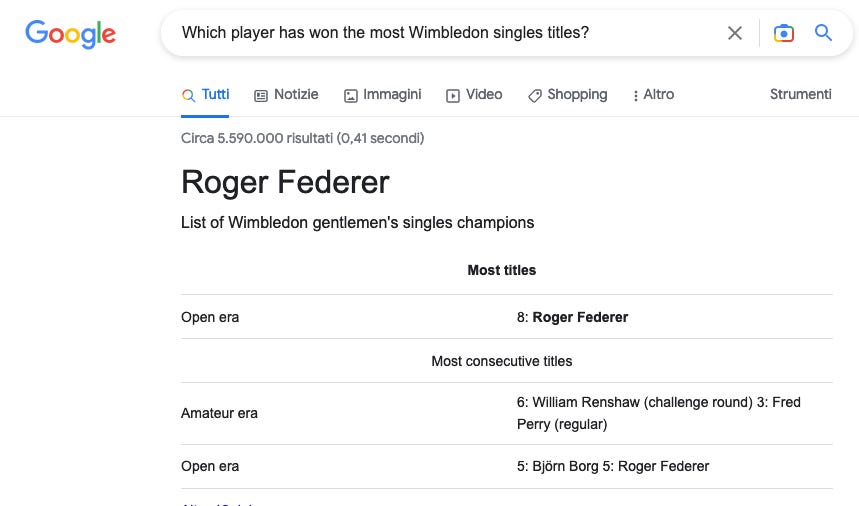

Se chiediamo in inglese a Google quale tennista ha vinto il maggior numero di titoli di Wimbledon in singolare, la risposta in primo piano è Roger Federer con 8 titoli:

Nonostante la query di ricerca inizi per “which player”, senza alcuna indicazione del genere per il sostantivo player, il risultato dello snippet ci parla di gentlemen, uomini.

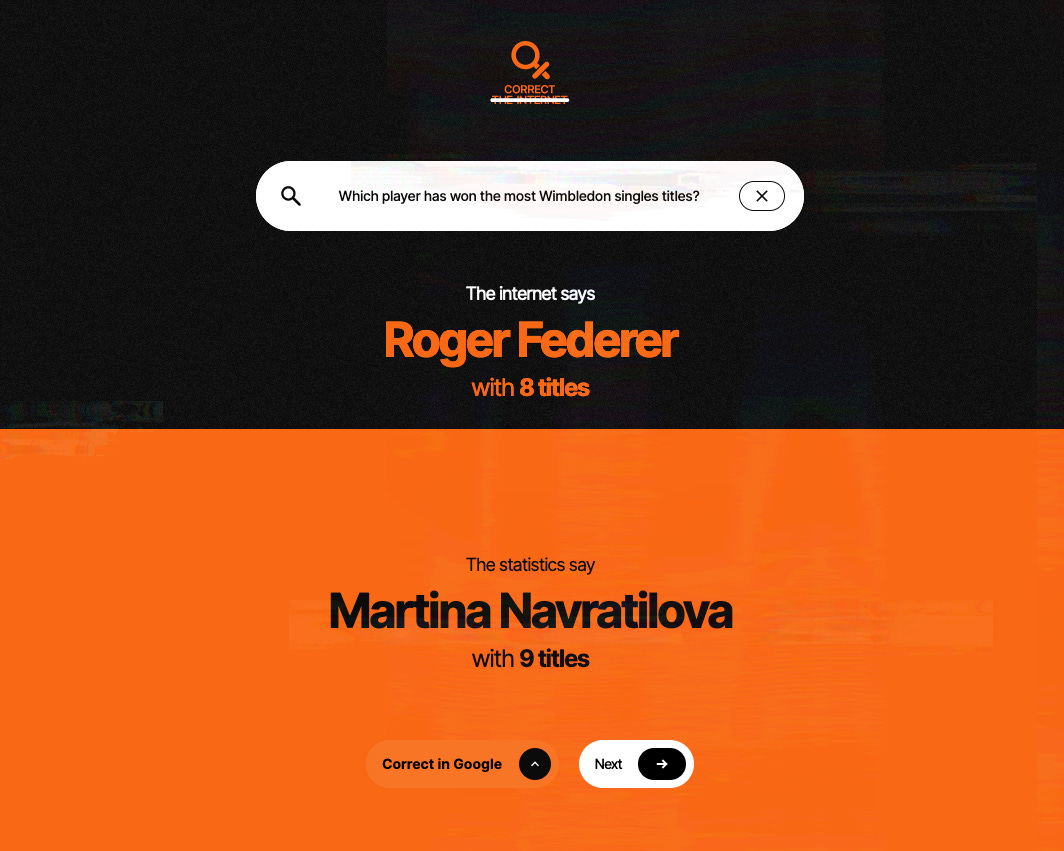

Le statistiche ufficiali, invece, danno una risposta diversa alla domanda: il record di titoli Wimbledon in singolare è di Martina Navratilova, che ne ha vinti 9.

Correct the Internet ci invita allora a correggere questa informazione con pochi clic, inviando una nota (già precompilata dal team del progetto, ma modificabile) a Google:

Quando faccio clic su “Correct in Google”, si apre subito la sezione Feedback corrispondente allo snippet di Google da correggere.

E se facessimo la stessa ricerca in italiano?

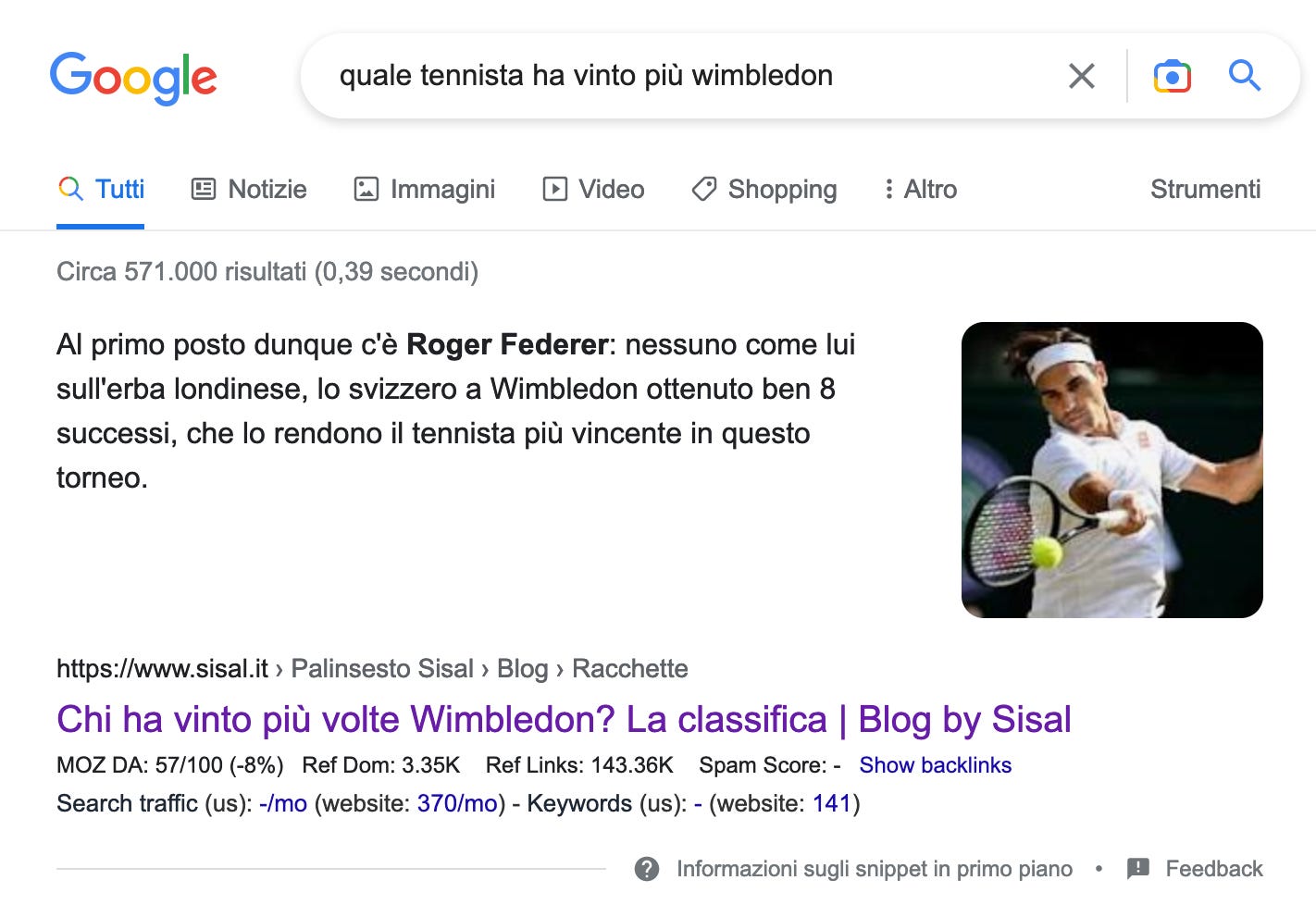

Il risultato cambia a seconda di come formuliamo la domanda. Per esempio, provo a digitare lo stesso quesito su Wimbledon usando il sostantivo tennista, che è ambigenere (rimane immutato sia al maschile che al femminile):

Quale tennista ha vinto più Wimbledon?

Google sceglie come snippet da mettere in primo piano il blog di Sisal dove, indovina un po’?, la risposta in grassetto è quella sbagliata:

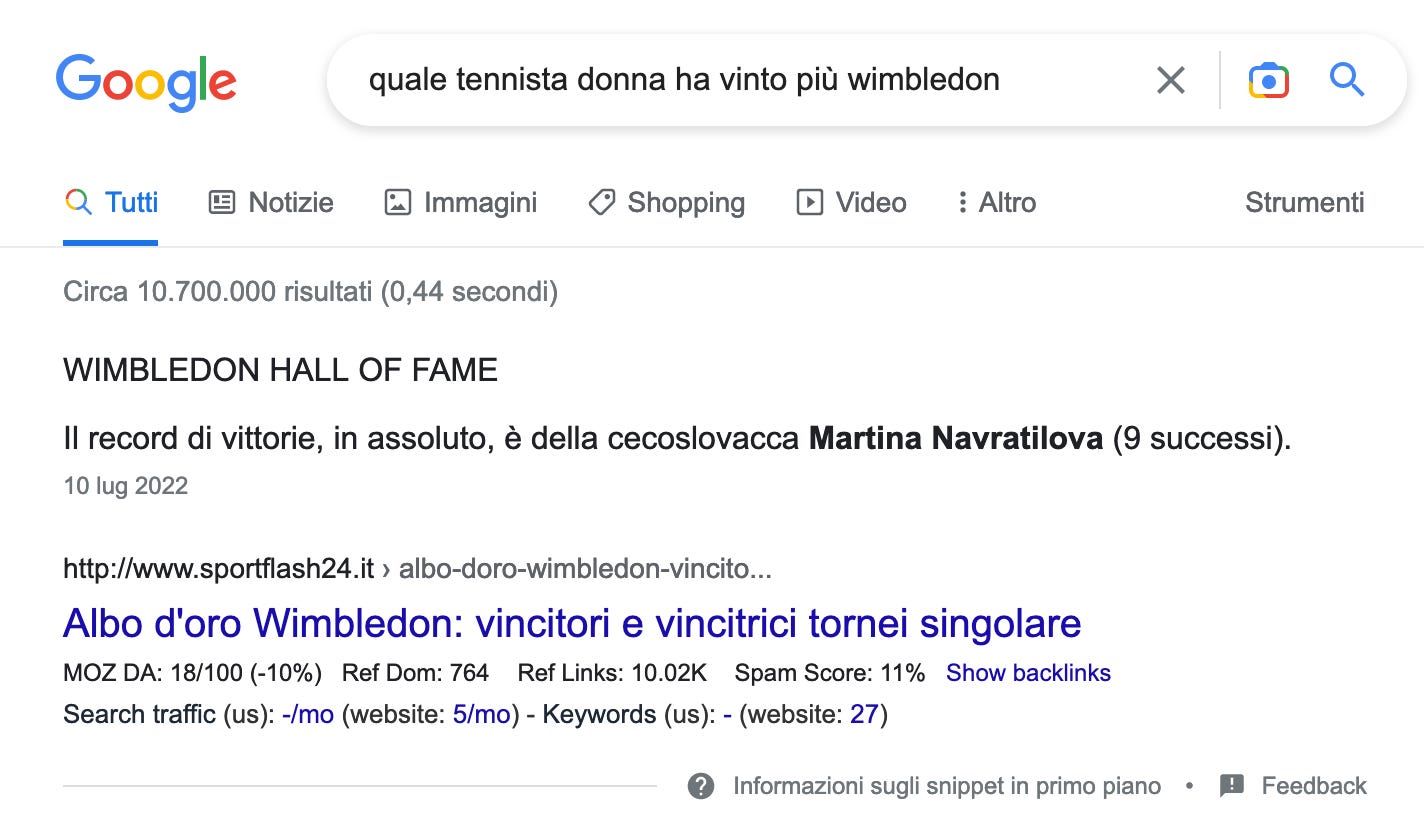

Per ottenere la risposta giusta, Martina Navratilova, devo chiedere:

Quale tennista donna ha vinto più Wimbledon?

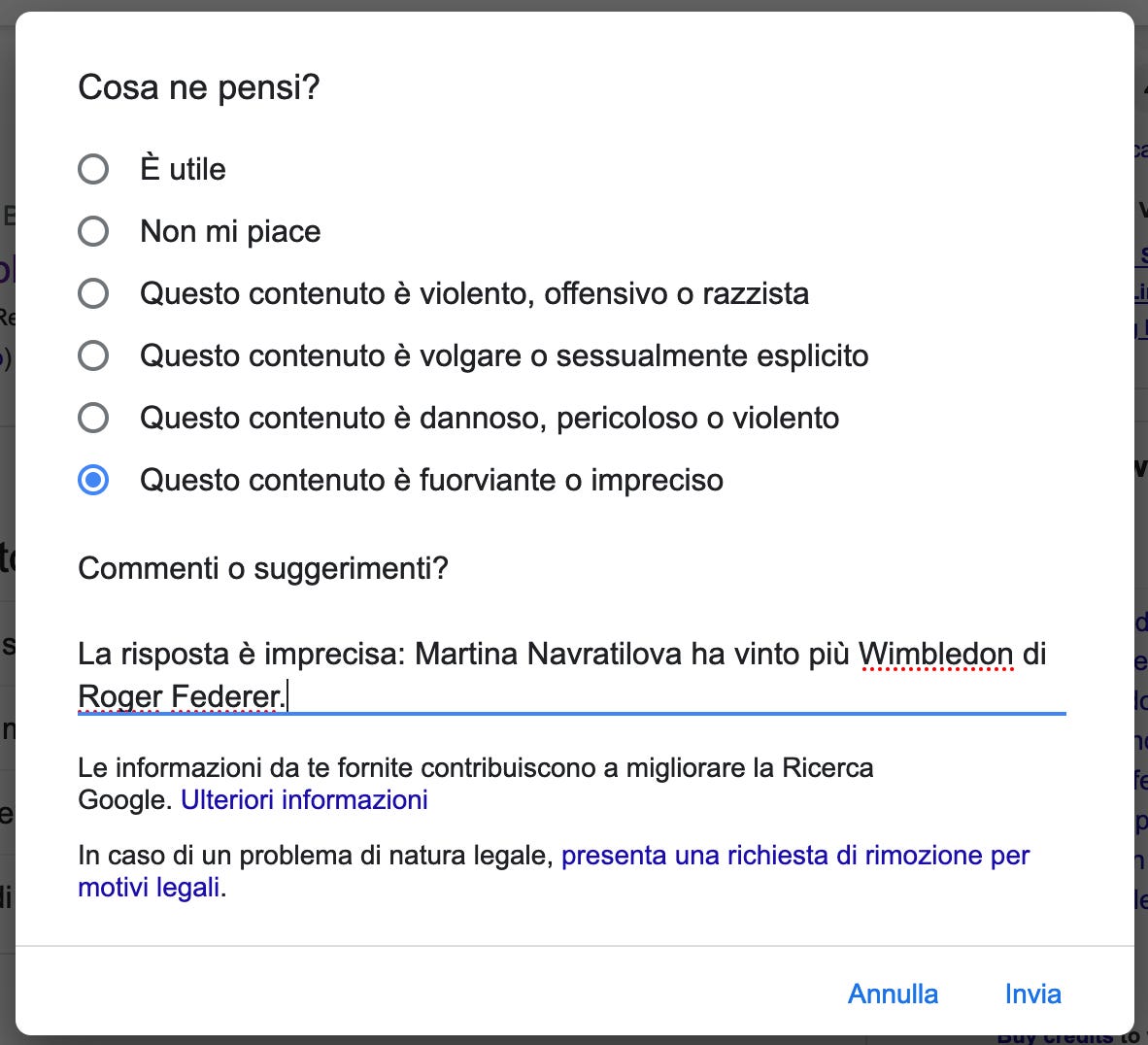

Ora: vedi la voce Feedback, in basso a destra nelle due schermate precedenti? Quando ci fai clic sopra, Google ti chiede cosa pensi dei risultati che ti ha appena mostrato. In questo caso, puoi indicare che il contenuto è fuorviante o impreciso e scrivere perché:

Oltre a indicare che il contenuto è impreciso, puoi anche specificare quale sarebbe la risposta corretta.

Questo veloce esercizio ci offre l’ennesimo esempio del perché il neutro, in italiano, non esiste. Tennista è un sostantivo ambigenere, eppure Google ci offre risposte che disegnano un mondo a misura d’uomo. E non perché Google ha scelto così, ma perché le sue risposte ricalcano il nostro modo di usare la lingua.

Per iniziare a capire perché questi risultati sono un problema, puoi partire da Dentro l’algoritmo. Le formule che regolano il nostro tempo di Donata Columbro (ed. effequ, 20220).

A pagina 105 spiega (il grassetto è mio):

«Il linguaggio, nell’evoluzione degli algoritmi, va diventando sempre più centrale: basti pensare all’evoluzione del ‘natural language processing’ che ci permette di digitare non solo parole chiave nei motori di ricerca, ma vere e proprie frasi, domande, che vengono interpretate dal software come se stessimo parlando con una persona in carne e ossa.

[…]

Safiya Umoja Noble, autrice di Algorithms of Oppression, aggiunge altri dettagli al modo in cui il “potere algoritmico plasma la società”. Cercando, per esempio, ‘ragazze nere’ su un motore di ricerca, fino a poco tempo fa emergevano in correlazione termini sessualmente espliciti, mentre digitando ‘ragazze bianche’ i risultati erano radicalmente diversi.

[…] Secondo Noble l’algoritmo non solo riproduce l’oppressione, ma il potere algoritmico è talmente pervasivo che l’utenza interiorizza la rappresentazione che viene fornita online in modo passivo. Perché di un motore di ricerca ci ‘fidiamo’, è il primo che andiamo a consultare per una verifica delle informazioni, senza considerare che invece stiamo usando uno strumento prodotto da un’azienda che genera profitto tramite inserzioni commerciali e non ha alcun interesse a essere un’istituzione pubblica super partes.»

Lascia un commento